« Revue de lecture. »

« La liberté suspensive offerte par la marche. »

« La liberté en marchant c’est de n’être personne. »

« Se délester du fardeau des soucis, oublier un temps ses affaires. »

« La marche seule parvient à nous libérer des illusions de l’indispensable. »

« Entailler l’opacité du monde. »

« L’appel du sauvage. »

« Une force pure au milieu des grands arbres. »

« L’évidence retrouvée du silence, d’abord comme transparence. Tout est calme, attentif et tout repose. »

« Le marcheur se rendant présent à la présence. »

« Marcher. Cela saisit d’abord, comme une immense respiration des oreilles : on reçoit le silence comme un grand vent frais qui chasse les nuages. »

« Marcher fait taire soudain les rumeurs et les plaintes, arrête l’interminable bavardage intérieur par lequel sans cesse on commente les autres, on s’évalue soi-même, on recompose, on interprète. »

« Marcher fait taire l’indéfini soliloque où remontent les rancoeurs aigres, les contentements imbéciles, les vengeances faciles. »

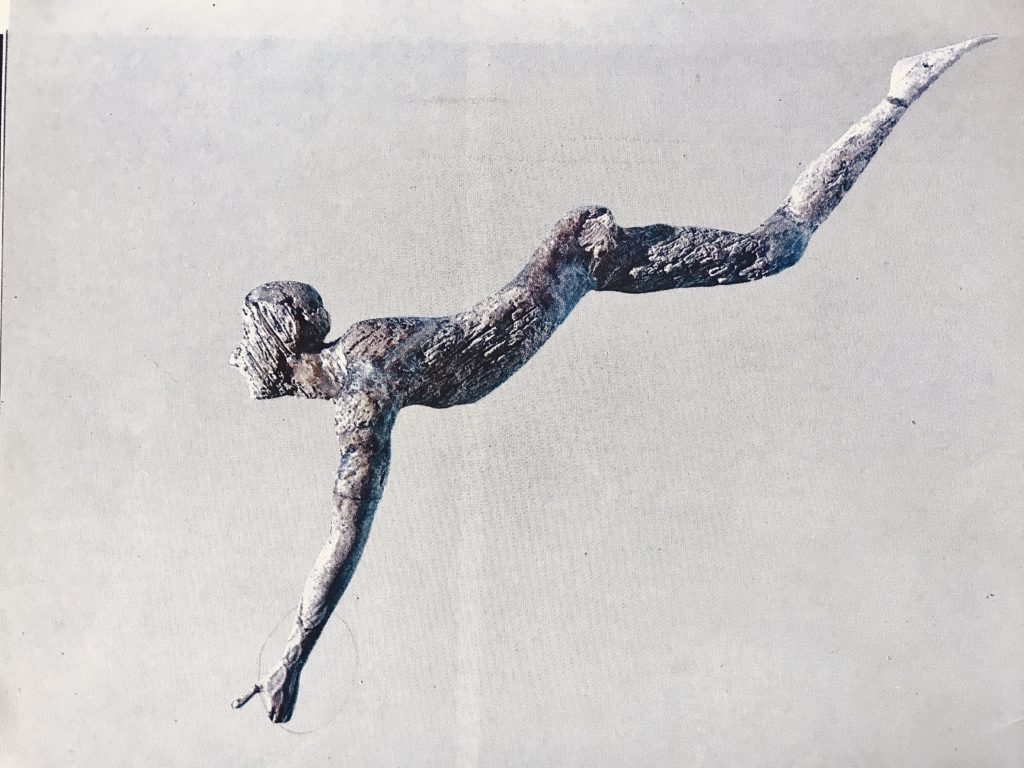

« Ne devenir plus qu’un corps interminablement marchant. »

« À sa cadence. »

« Parce qu’il s’agit bien, en marchant, de trouver son rythme fondamental, et de le garder. »

« Parce qu’aller à son pas, ce n’est pas marcher de manière absolument uniforme, totalement régulière. »

« Accompagner le temps, se mettre à son pas comme on fait avec un enfant. »

« Une fois dehors, le corps va à son rythme et l’esprit se sent libre, c’est-à-dire disponible. »

« Redécouvrir la légèreté de vivre, la douceur d’une âme librement accordée à elle-même et au monde. »

« Sa profonde harmonie intérieure. »

« La disponibilité, c’est une synthèse rare d’abandon et d’activité. »

« Penser en marchant, marcher en pensant, et que l’écriture ne soit que la pause légère. »

« On n’écrit bien qu’avec ses pieds. » (Nietzsche – Le Gai Savoir)

« Il est vain de s’asseoir pour écrire quand on ne se s’est jamais levé pour vivre. » (Thoreau – Journal)

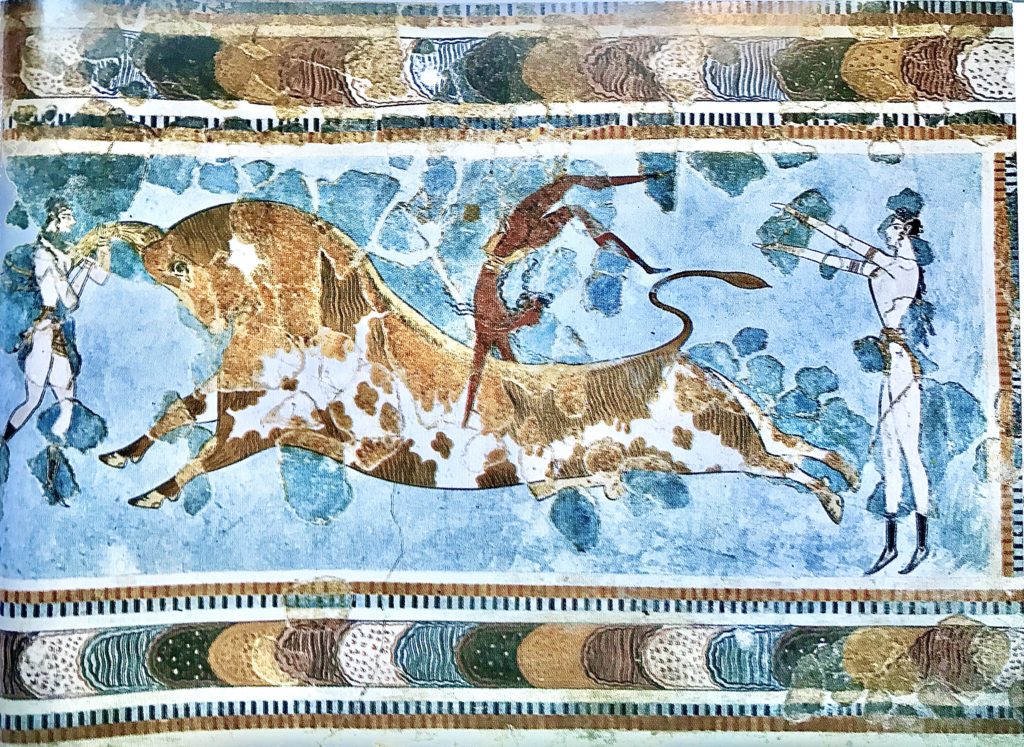

« Marcher longtemps pour retrouver en lui l’homme d’autrefois, le premier homme. »

« Il faut marcher longtemps pour réapprendre à s’aimer. »

« Le sol apaisait, fortifiait, lavait et guérissait. » (Chef Luther Standing Bear – Pieds nus sur la terre sacrée)

« C’est toujours de soi-même qu’on fait expérience. »

« L’épreuve de sa propre consistance. »

« Pendant plusieurs jours, j’habite un paysage, j’en prends lentement possession, j’en fais mon site. »

« Le paysage est un paquet de saveurs, de couleurs, où le corps infuse. »

« Marcher, cela fait imprégnation. »

« Le corps devient pétri de la terre qu’il foule. »

« Il n’est plus dans le paysage : il est le paysage. »

« Tout paysage absolument grandiose à la fois terrasse et traverse d’une énergie victorieuse celui qui l’a conquis en marchant. »

« L’exténuation et l’extase. »

« La joie simple d’éprouver son corps dans l’activité la plus archaïquement naturelle. »

« Le corps respire doucement, je vis et je suis là. »

« Par elle-même la marche, comme elle prend du temps, installe la présence. »

« Quand on se trouve au pied d’une montagne, si on l’a approchée de loin, ce n’est pas seulement l’oeil qui perçoit une image : le corps dans sa chair et ses muscles, s’en est nourri longtemps. »

« Tout ce qui me libère du temps et de l’espace m’aliène à la vitesse. »

« La lenteur est surtout le contraire de la précipitation. »

« L’illusion de vitesse, c’est de croire qu’elle fait gagner du temps. »

« La lenteur, c’est de coller parfaitement au temps, à ce point que les secondes s’égrènent, font du goutte à goutte comme une petite pluie sur la pierre. »

« Je suis un piéton, rien de plus. » (Rimbaud)

« En avant, route ! » (id.)

« Allons ! » (id.)

« Ce sens de marcher comme fuir. »

« Cette joie profonde, toujours, qu’on a en marchant, de laisser derrière soi. »

« Et cette joie immense, complémentaire, de la fatigue, de l’exténuation, de l’oubli de soi et du monde. »

« La marche permet donc ces moments de solitude partagée. parce que la solitude aussi se partage, comme le pain et le jour. »

« Il faut être seul pour marcher. au-delà de cinq, impossible de partager la solitude. »

« Marcher le matin, c’est comprendre la force des commencements naturels. »